Depositi di arte, fede e idee

Il museo è visto come un contenitore di opere d’arte che ci permette di immergerci nel passato ed è fondamentale ricordare che queste antiche memorie sono giunte fino a noi per volontà di collezionisti e studiosi, che hanno speso parte della loro vita per creare dei veri e propri percorsi di opere. È il caso delle collezioni conservate nel Museo Civico delle Cappuccineo del corpus di ceramiche devozionali del Museo di San Rocco. Oltre a questo tipo di “raccolte” esiste anche un’altra forma di salvaguardia del passato, che non si limita agli oggetti e alle testimonianze materiali, ma preserva anche valori immateriali, legati a persone o a eventi. Ne è esempio emblematico il Museo Baracca che restituisce al visitatore la quotidianità dell’eroe dei cieli; oppure Casa Varoli che fa rivivere uno spazio pregno di spirito creativo, o la Casa Museo di Vincenzo Monti, luogo in cui il poeta nacque e visse e in cui vide la luce anche parte della sua opera letteraria.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Interessi:Cultura, conoscenza del territorio, storia

- Durata: 48 h

- Lunghezza: 52 km

- Target: Gruppi, Amici, Coppie

- Quando: Tutto l’anno

MAPPA

Visualizza il percorso su google maps

Per i più esperti – scarica la traccia gpx e kmz

I percorsi sono scaricabili e si possono gestire con un qualsiasi navigatore satellitare per outdoor.

Oppure per APP telefoniche che sono in grado di gestire le informazioni tramite la geolocalizzazione

I file sono tutti in formato GPX che è il formato interscambio

Per scaricare i file, clicca qui

PERCORSO

PRIMA TAPPA

Museo Civico delle Cappuccine – Bagnacavallo

L’Ordine delle Suore Cappuccine di clausura erano presenti a Bagnacavallo dal Settecento fino ai primi anni Settanta del secolo scorso nell’ampio convento che, con il venir meno dell’istituzione religiosa, fu acquistato dal Comune per destinarlo a polo culturale cittadino. Ad oggi ospita la Biblioteca Taroni e, dal 2008, il Museo Civico delle Cappuccine.

Si possono visitare diverse sezioni, come la collezione di arte antica dal XIII secolo, con il lacerto d’affresco di Scuola Riminese che rappresenta il santo francescano San Lodovico da Tolosa, fino alla fine del XIX secolo.

Di grande interesse storico-artistico è poi la sezione dedicata alle arti figurative d’età moderna e contemporanea, in cui tra l’altro spiccano di due artisti locali, Edgardo Saporetti e Giuseppe Rambelli – quest’ultimo, allievo di Giovanni Fattori, svolse gran parte della sua attività a Firenze.

Trait d’union tra primo Novecento e secondo dopoguerra è la sezione dedicata al pittore Enzo Morelli (1896-1976), vanto dell’arte bagnacavallese, oltre a una collezione di sculture donata nel 1976 da Vittorio Dal Borgo di opere in bronzo, gesso, terracotta e marmo realizzate da alcuni tra i più noti scultori del Novecento, come l’Enfant juif di Medardo Rosso e il bassorilievo in bronzo di Giacomo Manzù raffigurante la Deposizione dalla croce.

Dal 1990, inoltre, è allestito un Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne, che conserva una preziosa e consistente donazione di stampe antiche destinata al Comune dal collezionista parmense di origini bagnacavallesi Emilio Ferroni: si tratta di un ricchissimo patrimonio di opere grafiche (oltre un migliaio di fogli), da Dürer fino agli autori contemporanei.

Per informazioni su giorni e orari di apertura, clicca qui

SECONDA TAPPA

Museo Civico Varoli – Cotignola

Nella casa del Maestro Luigi Varoli le stanze trasmettono al visitatore l’atmosfera di una casa d’artista, animata da crani di animali, muti burattini, numerosi gessi, strumenti musicali, maschere, fotografie, ex voto, crocifissi lignei, mobili antichi e una piccola ma preziosa biblioteca, oltre al grazioso giardino ricco di reperti. Insomma, qui si respira il particolare clima culturale che circondava questo straordinario artista attraverso un percorso che mette in luce le differenti tensioni della sua poetica. Qui Varoli sapeva infondere passione e curiosità: la sua vocazione pedagogica e la generosa energia che emanava dalla sua personalità, hanno trasformato questa casa in un punto di riferimento per molti artisti come Umberto Folli, Giulio Ruffini, Gaetano Giangrandi, Renzo Bandoli, Primo Costa, Sante Ghinassi, Fioravante Gordini, Antonio Guerrini, Aristodemo Liverani, Ettore e Domenico Panighi, Giovanni Savini, Olga Settembrini, Renzo Morandi, il musicista Genunzio Ghetti e tanti altri.

In queste stanze anche i dibattiti politici trovavano un palcoscenico favorevole: le idee nuove e l’aspirazione alla libertà erano i temi preferiti. Non è un caso, infatti, che negli anni bui delle leggi razziali emanate dal governo fascista proprio tra queste mura molti ebrei poterono trovare la salvezza: un grande gesto eroico pregno d’impegno civile e umanitario che ha valso al maestro Varoli il titolo di Giusto fra le Nazioni.

Per informazioni su giorni e orari di apertura, clicca qui

TERZA TAPPA

Museo Baracca e Casa Rossini – Lugo

- Museo Baracca : il Museo ha sede nell’antica dimora signorile del 1916 della famiglia di Francesco Baracca, una struttura sottoposta a rifacimento nel 1916 nel segno di quello stile eclettico e contaminato da richiami Liberty tanto di moda in quegli anni.

Il nuovo allestimento è arricchito da documenti, cimeli, arredi e reperti che narrano la vicenda umana dell’eroe dei cieli. Una delle principali attrazioni del museo è sicuramente l’aereo di Baracca, lo SPAD VII S 2489 di fabbricazione francese (1917), posizionato come a evocare l’idea stessa del volo. Si possono ammirare anche alcuni cimeli derivanti dagli aerei abbattuti e scelti dallo stesso Baracca, che testimoniano le più moderne tecnologie dell’epoca. L’attenzione si sposta anche sulla nascita e persistenza del “mito” di Baracca, attraverso lettere, giornali e pubblicazioni diverse, e sulla dimensione privata dell’eroe, con la ricostruzione della sua camera da letto e l’esposizione di alcuni oggetti personali, accompagnati inevitabilmente dalle parole che Gabriele D’Annunzio pronunciò sul suo feretro.A Baracca la città riserva anche un itinerario che parte dal Museo, per poi proseguire al Monumento all’Eroe progettato e realizzato (1936) dallo scultore faentino Domenico Rambelli, una delle massime espressioni della scultura italiana del Novecento, e finire presso il cimitero cittadino con la Cappella sepolcrale, decorata dal lughese Roberto Sella, al cui interno si può ammirare il maestoso sarcofago fuso col bronzo dei cannoni austriaci del Carso.

Per informazioni su giorni e orari di apertura, clicca qui

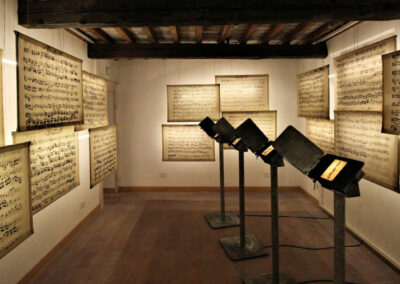

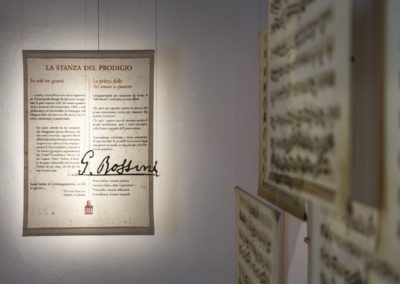

- Casa Rossini: la Casa-Museo Gioachino Rossini è l’edificio in cui la sua famiglia vi abitò fino al 1790. Di ritorno da Pesaro, città in cui i Rossini si era trasferiti, la casa era già stata occupata e quindi si stabilirono in un’altra casa nel lughese. Il Museo Rossini è composto di cinque sale il cui filo conduttore è, ovviamente, la musica, che in alcune sale ci avvolge completamente, oltre alle sue passioni come il cibo.

Per informazioni su giorni e orari di apertura, clicca qui

QUARTA TAPPA

Museo Civico San Rocco – Fusignano

Istituito come Museo dall’Amministrazione Comunale nel 2001, il complesso cinquecentesco di “San Rocco” era l’Ospedale dei Poveri Infermi. Ospita la bella e ricca collezione permanente di di oltre 200 esemplari di targhe devozionali in ceramica dal sec. XVI a tutto il sec. XX che rappresentano una complessa e ricca fonte di informazioni per ricostruire la storia della devozione popolare. Le targhe sono infatti espressione figurativa della cultura popolare religiosa, sia emiliano-romagnola sia di altre regioni italiane, tradizionalmente collocate sopra le porte d’ingresso, soprattutto in campagna, per propiziare il soccorso della Vergine e dei Santi.

Al primo piano del Museo, invece, nel 2019 è stata inaugurata una nuova esposizione: un vero e proprio viaggio attraverso la storia di Fusignano che vuole raccontare le origini e lo sviluppo del paese attraverso immagini e oggetti significativi.

Per informazioni su giorni e orari di apertura, clicca qui

QUINTA TAPPA

Casa Vincenzo Monti – Alfonsine

Il palazzo immerso nella campagna, acquistato nel 1737 lo acquistò Fedele Monti, padre del poeta Vincenzo,dove abitò con la famiglia fino al 1914, ospita oggi il museo a lui dedicato.

Vincenzo Monti (1754-1828) fu uno dei massimi esponenti del neoclassicismo italiano, traduttore di Omero e di Voltaire, studioso e riformatore della lingua italiana, uomo di cultura a tutto tondo che visse in un periodo storico scosso da avvenimenti politici eccezionali e che rifletté, con la parola e il pensiero, il succedersi di tali trasformazioni.

Al piano nobile il percorso museale conserva alcuni arredi d’epoca, documenti e pregevoli edizioni originali delle opere del poeta che ripercorrono tutta la sua carriera, oltre ad alcune copie di carteggi intercorsi tra il Monti e un giovane Manzoni oltre al Leopardi. La Sala Montiana, allestita nel 1928 in occasione del primo centenario della morte del poeta, costituisce infine il primo nucleo del Museo.

Per informazioni su giorni e orari di apertura, clicca qui

Mappa delle fontane realizzata da Ciclo Guide Lugo